发布日期:2025-07-05 22:28 点击次数:70

本文内容均引用权威资料,结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉

很多军迷朋友都听过一句顺口溜,“累死地勤兵,气死飞行员”,这说的正是中国空军当年引进并国产化105架歼-11战斗机的故事。

这批飞机曾寄托了我们空军的厚望,被看作走向强大的重要一步。

但在它们逐步实现国产化的漫长过程中,整个机组的工作人员都经历了难以想象的复杂难题。

这些飞机到底有哪些故事,又是怎么一步步蜕变的?

国产歼-11的艰难起步

1992年一直盼着好装备的中国空军好不容易从俄罗斯引进了几架苏-27重型战斗机。

但是觉得光买还不够,干脆在1996年,连人家的生产线都给搬回来了。

这意味着不光要用人家的飞机,还要自己动手给复制出来,而这个复制出来的头一个产品,就是歼-11A。

这个自己造飞机的工作,听起来容易,做起来简直是摸着石头过河,一步一个坑。

这个叫作11号工程的国产化项目,不是说把零件拿来拼一拼那么简单。

它得一步步来,先学会怎么把大部件组装成整机,然后是把那些零零散散的部件给拼起来,再往下是把更小的组合件给造出来。

最后也是最难的,要从最最基础的小零件开始,完全由自己生产,俄罗斯人给了大堆的生产图纸,但这东西还不能直接拿来用。

得把俄语的全部翻译成中文,而且还得按照自己的生产规范,重新把图纸画一遍,才能送到工厂去开工。

那时候中国有三十多年没怎么碰过苏联的航空技术了,很多习惯和标准都跟人家不一样。

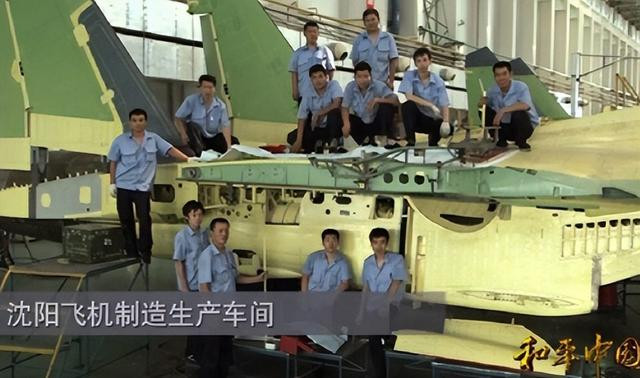

所以从1996年负责翻译图纸的小组成立,到1997年底,沈阳飞机公司才把所有符合要求的图纸资料全部搞定。

最早组装出来的两架歼-11A直到1998年才成功首飞,从1998年到2006年,沈飞公司一共组装了105架歼-11A。

虽然说是国产化,但刚开始那批飞机,像发动机,雷达这些特别关键的部件,还是得从俄罗斯买,这就让地勤人员吃了不少苦头。

甚至有人说维护这些飞机真是把地勤兵都累惨了,苏-27飞机结构复杂,零件种类多到数不清。

更愁人的产自俄罗斯的飞机似乎有点“水土不服”,在南方的潮湿天气里,飞机的电路系统老是出毛病,故障率高得让人头疼。

地勤兵得弓着身子,钻到飞机里头仔仔细细地检查,一旦哪个零件坏了,还得从俄罗斯订货,不但价格很贵,俄方还时不时地找茬刁难。

再加上飞机专用的润滑油也得进口,这些都让维护工作变得特别繁重,成本也往上涨。

不过飞行员们在天上飞的时候,遇到的问题更让他们心里憋屈。

憋屈上天士气低

要是说地勤人员是累得够呛,那飞行员们在驾驶早期的歼-11A时,有些时候简直是气得直想骂人。

这主要是因为当时飞机上的航空电子设备和武器系统,跟国际上那些先进的战斗机比起来,确实有点落后。

拿那个N001雷达来说,它的探测精度不太给力,最远能发现一百公里左右的目标,顶多能同时跟踪十个目标,但只能同时攻击一个。

这在现代空战中,简直就是个大短板,最让飞行员们心里不是滋味的,是飞机挂载的R-27中距空空导弹。

雷达和导弹系统到底有多硬伤,看看后面几次演习的结果就知道对上土耳其,据说当时二十发导弹一发都没中,空战直接输了个1比8。

跟泰国联演的结果更惨,0比4结束,歼-11AA这哪里是短板,简直就是硬伤,硬伤摆在这,演习里可能只是丢面子,实战可就更是大问题。

这种种不如意,给飞行员的士气带来了巨大的打击,为了让飞行员们不再那么窝火,歼-11A的升级改进就成了板上钉钉的急事。

实现硬核升级

不过早期歼-11A的那些痛点并不是演习过程中才暴露的,空军技术人员们其实早就发现这些问题了。

他们下狠心决定对歼-11A进行一次彻底的大改变,还定下了一套原则。

大概就是以下这么几层意思:飞机的基本架构保持不变,但里面的电子系统要全部重新设计。

造出来的东西质量必须过硬,尽量少依赖国外技术,而且所有配套的设备都得跟得上。

按照这些想法一步步搞出来的,就是后来大家都知道的歼-11B和歼-11BS,早在2003年12月,第一架歼-11B的原型机就成功飞上了天。

歼-11B最大的变化,就是航空电子系统被彻底翻新了一遍,它换上了自己研制的1493型脉冲多普勒火控雷达,这下重量轻了,探测距离也大幅扩大。

原本只能打一个目标的问题也解决了,到了后来一些改进型号甚至用上了更先进的有源相控阵雷达,探测能力和抗干扰能力更是翻了好几倍。

虽然刚开始生产的歼-11B还用着俄罗斯的发动机,但后来的歼-11BS,从原型机开始,就全身心地投入到太行发动机的试飞和定型工作中。

到了2010年随着歼-11BS的定型投产,太行发动机也终于开始大规模装机,彻底解决了飞机心脏受制于人的老大难问题。

歼-11BS更是首次用上了数字式电传操纵系统,这些改进不仅让名字变了,里里外外都透着中国制造的底气和自信。

如今在国内空军的各项对抗演习中,这些全面国产化的战斗机已经屡次展现出强悍的实力,屡屡摘得金头盔的桂冠。

从空中守卫到海上利剑

从歼-11A到歼-11BS,整个歼-11家族发展到最后的究极之作,就是歼-15舰载战斗机。

它是航空人多年心血的结晶,身上既有俄罗斯苏-33舰载机的影子,也集合了歼-11B在复合材料减重和国产航电设备上的宝贵经验。

歼-15项目在2006年正式立项,三年后也就是2009年8月,第一架原型机就成功进行了首飞,接下来的三年里,它经历了非常密集的测试。

终于在2012年11月25日,飞行员戴明盟驾驶着02号试飞原型机,在第一艘航空母舰辽宁号上,成功完成了首次拦阻着舰和滑跃起飞。

这标志着中国海军真正拥有了属于自己的舰载航空兵部队,可以向广阔的海域进发了。

经过一年多的海上测试,歼-15在2013年下半年正式定型并开始批量生产,现在已经有好些架装备部队了。

歼-15不仅仅是能防空,它能挂载携带很多类型的导弹,能护航航母,也能直接对海面目标进行打击,而且载弹量大,射程还很远。

不仅水平已经快要追上西方一些先进型号,而且还给后续更先进的歼-20等机提供了宝贵的经验。

这105架歼-11的故事,从一开始的引进,到后来的消化吸收,再到彻底自主创新,整个过程真实得让人感慨。

从水土不服的组装战机到自主研发,再到技术的进一步拔升进步,中国工业这路可以说是从磕磕绊绊地往前挪,到大步流星往前走。

当年地勤修得累,飞行员开得气,但正是这些累和气,才激发出我们攻坚克难的劲头。

现在回头看,每一架歼-11,每一代改进型,都凝聚着无数人的心血,也见证了中国空军和海军航空兵从弱变强的蜕变。

结语

歼-11家族的这条发展路,从摸索到腾飞,用了将近二十年。

它不只是让中国有了自己的重型战斗机,更重要的是通过它,把引进的技术吃透,还自己搞出了不少创新,为后来更厉害的飞机打下了坚实的基础。

这一步步走来,对于中国航空工业来说,真是太不容易了,在未来我们的战机一定还会有更大的突破。

此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们

信源

海外网2019-04-15中国首个功勋飞机园开园 歼-10歼-11原型机亮相

https://mil.hua

nqiu.com/article/9CaKrnKjLVT

澎湃新闻 2015-08-27 抗战阅兵兵器谱 | 从歼-11到歼15:东方侧卫的传奇